越來越忙碌的大城市年輕人不再有時間在家里做飯,只能選擇在外面購買食物,由于經濟條件的限制,又無法天天在飯店消費,于是便利店里更便宜、更便捷的食物成為年輕人的首選,便利店成為了“家門口的冰箱”。

《2018年中國新餐飲消費趨勢研究報告》的調研數據顯示:42.5%受訪的“90后”每周在家做飯次數少于4次,以及每月在家做飯少于3次的比重是其他年齡段的兩倍以上。如果不是和朋友有約的飯局,不少“90后”把公司、住家附近的便利店熱食作為了他們解決餐食的首選。

有數據顯示,“7-11”鮮食銷售占比50%,毛利占比60%,而本土便利店包裝成品銷售占比約85%,整體毛利率僅有25%。很明顯,本土便利店打造“最了解中國消費者的城市廚房”,成為提高毛利率和競爭力的突破口。

01

便利店的熱食進化

便利店的存在,曾透視著日本經濟發展下人與人之間的疏離,更重要的是反映了一個國家時代的變遷。

如果說數據與智能是保證標準化和食品安全的硬性指標,那么以“食物”對應時代發展則是便利店的軟實力象征。日本在便利店的起步階段,每次推出一款新的鮮食,都能反映出當下的某種社會現象。

7-11在1978年推出了各式口感的飯團,這成為了女性消費群體的最愛,而這一個時期是日本職業女性飆升的重要時期,飯團讓女人們仿佛看到了“知己”,她們需要服務于家庭生活,然而繁忙的工作讓她們無法兼顧,便利店則幫了她們大忙,買下飯團,回家簡單加工之后,就可以服務于丈夫與孩子。

這是一個有趣的故事。那么在中國,本土便利店可否從現在流行的食品中找到特有的時代性呢?根據便利店行業的統計,目前中國主要的消費人群年紀在20~29歲之間,也就是說“90后”消費群體十分龐大。

在2019年中國便利店大會上,嘉御基金董事長兼創始人衛哲表示:“新便利首先是新人群,而新人群指的就是‘90后’‘95后’。

這群人有一個最大的中國特色,他們天生就是移動互聯網的原住民,手機幾乎成了一個新的器官,他們的背后是移動互聯網和智能手機,因此,像便利店這樣從一開始就推行自助收銀的模式,‘90后’的接受度頗高。”

為了更好地加強與核心消費群體的黏合度,便利蜂在主題貨架上擺著幾十種充滿“90后”集體回憶的零食、玩具,還有“80后”們熟識的北冰洋橘子汽水、馬大姐酥糖,以及最近又翻紅的大白兔奶糖和果丹皮。

套用現在的網絡用語“隱形貧困人口”“萬能好運絕緣體”“朋克養生磚家”成為了咖啡包裝特別定制款,以此找到和年輕一代的對話方式。

越南的日式便利店,嚴重沖擊了當地傳統店鋪

最近,便利蜂即將推出“一人食”甜點。食品咨詢公司Technomic發布的報告顯示,“目的性極強”的甜品消費比重不斷上升,目前已占46%,這成為了消費者前往便利店的理由。

便利蜂相關負責人趙鵬說:“‘90后’顧客與甜食主力消費群有很大范圍的重合,所以便利蜂根據‘90后’大多是‘一人食’的現象,而向上游供應商定制了小模具以應對大量單身消費群體。”

在鈴木敏文《零售的哲學》一書中,他寫下了便利店在日本發展最重要的節點,當他將美國便利店連鎖經營模式帶回日本時,面對的最大問題是美國的商業模式如何開啟本國市場。最終他找到了日式便當這種形式,讓便利店融入到日本人的生活之中。

今天,與日本曾經的發展階段相似,中國社會老齡化逐漸加劇,小家庭比例逐年增加,不再急于組建家庭的空巢青年橫空出世,這些都是催生便利店發展的肥沃土壤。

老齡化人口增多促使零售行業對購物便捷性提出更高要求,而較少的家庭人口使得消費者在家庭日用采購中更傾向于量少而價優的商品。

“當本土便利店開啟‘城市廚房’,對今天的中國市場來說,無疑是一個很好的時機。或許未來的便利店會根據不同的地段、時段呈現出截然不同的主題,主打不同風格的食物,有數據的支撐和情懷的體驗。”賴陽說。

而在國內,便利蜂正在全力挺近熱食簡餐市場,這是一個必爭之戰。

02

三高一低+魔鬼四小時

為了做出不一樣的熱食,便利蜂的要求做到——“三高一低”,即食材質量高、營養高、保鮮度高和價格“低”!

首先,在價格上,便利蜂推出了7.9元一份的酸辣土豆絲蓋飯、8元一份的西紅柿炒雞蛋蓋飯以及14.9元的宮保雞丁蓋飯,未來還要開發更多。

便利蜂熱餐區每日提供的當季菜品有12款,而且定期有創新產品推出,比如去年世界杯期間,便利蜂就專門開發研制了一系列小龍蝦產品,配合各類啤酒喝零食折扣,以助興消費者熬夜看球。

為了魔鬼四小時,看似違背行業一般認知的做法:例如每個熱食都會有時間“身份證”,包子也有“最佳食用期”,過時就會被“銷毀”,哪怕顧客不介意都不能再賣!否則店員就會受到處罰——事實上店員想賣也賣不出去,因為系統會鎖死,不能掃描付款。

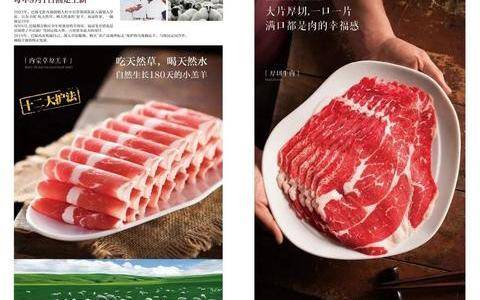

或許沒有人知道,便利蜂14.9元一份的土豆燉牛肉其實用的是“外國牛”——烏拉圭牛,據說那里的草場面積超過國土面積的80%,這些“牛們”以植物為食,不使用任何生長激素,幸福到每頭都可以享有一個足球場面積的牧草。

不僅僅是牛肉,土豆也是如此精挑細選——從原野到舌尖,便利蜂建立了一個漫長的供應鏈,試圖用“健康”和“安全”來給自己的“熱食”加持。

但僅僅是食材上的極致便利蜂還覺得不夠,還有做法、工藝。便利蜂首先會根據嚴格的準入審核制度,選擇行業內的頂級的供應商達成深度合作,并安排專人對產品加工過程進行現場評估,對于不合格的供應商一票否決。

為了口味、口感和一盤菜的“顏值”,便利蜂已然無所不用其極:在熱餐加工車間里,專業廚師甚至會根據每批次食品質地的不同,給出不同的調料配比、加熱火候等,用專業計量工具測試菜品糖度、鹽度。

再舉個典型的栗子:你在同一家便利蜂吃“西紅柿炒雞蛋”,夏天和冬天是兩個“菜譜”:冬天的要多加糖,夏天的多放鹽——因為便利蜂的廚師認為,冬天的西紅柿大多產自大棚,酸度高甜度低,因此要多加點糖和番茄醬,而夏天人們出汗多,因此也會根據具體食材來調整。

黃燜雞米飯的分量,在全國所有門店都精準到塊:4塊雞3塊土豆!每份土豆燉牛肉里,土豆的數量要達到6塊。土豆“身材”還必須勻稱,在機器切過之后,還要過篩子,把不符合規格要求的過掉。因為只有這樣加熱時才能冷熱均勻,口感更好——是不是感覺這不是在炒菜,而是在給牛肉找對象?

便利蜂每家出售熱餐的門店都會打造一個用玻璃幕墻封閉起來的熱餐銷售區,里面配有蒸烤箱、清洗消毒沖洗水池、溫水保溫柜等供應熱食的設備設施,包括設置上下水,每個進入操作間的店員都需二次更衣、洗手,并戴上頭套、護目鏡和口罩。

在供應鏈上,消費者看不見的地方,為確保加工好的食材安全配送至門店,便利蜂在冷鏈物流車上安裝了GPS和藍牙溫度計,后臺實時監控車內溫度,發現異常會自動報警,食材也會被當即廢棄或被門店拒收。

如果加工好的熱餐在規定時間后仍未售出,便利蜂自主開發的鮮度PAD會自動報警,提示店員在攝像頭下廢棄。

對于餐飲行業來說,這些細節其實消費者感知并不明顯,但基于產品極致主義的整體一套氛圍下來,一套生態形成,體驗就很明顯了。白領們都是很敏感的,一進便利蜂,很容易感覺到這家店的與眾不同。

03

店長說了不算,后臺數據說了算

中國的便利店為什么做不大?結論就是便利店要做大,一定要提供餐食,不提供餐食的便利店其消費者的頻次是上不去的,而便利店一旦做好餐食,消費頻次只要上來,其他超市產品整體銷量自然得到保障,成功也就有了保障。

不得不說,便利蜂在將熱食價格打到同行業最低的時候,也意味著必須將自身的效率提到最高——不僅僅包括供應鏈管理,還包括便利蜂對每個店的高效運營。

在供應鏈上,便利蜂對于最好的核心供應商采取了投資層面的“共贏”策略,不僅僅是渠道合作,還有資金投入,甚至當便利蜂發現這個供應商有品類缺陷時,還又在華東所有鮮食工廠里又找了一個來彌補這種缺陷,以保證其產品最優。

但更重要的就是降低便利蜂多達700家(年底更要達到1000家)店的店面成本,另一方面,就是提高店面的銷量,提高每個人的工作效率——而這一切都是在靠大數據來運營。

首先,店長不是最“大”的,后臺是!

便利蜂做過一個實驗,讓最有經驗的7-11出來的10個店長拿著所有的數據,工作一個禮拜,把一個店鋪的商品減少10%的SKU。

最終的結果,銷量隔日跌了5個百分點。然后便利蜂將之復原,讓計算機來選擇減少10%SKU,結果隔日銷量只下降0.7%。

因此,“后臺”系統在便利蜂的“地位”就像一個人的大腦,而原來的店長、店員則成了它的“手指”。這不僅解決了很多決策性問題,更減少了人員流動對整個店面實際運營帶來的影響。

“通過大數據的方式,可以預測消費‘苗頭’和‘火花’,從龐大的品庫中發現符合某一個市場、某一家門店的商品,這是人工很難辦到的。”薛恩遠解釋, “根據不同門店的不同需求做出及時調整,讓便利蜂做到‘千店千面’,甚至‘千時千面’。”

其次,每個便利蜂的人工效率高。

據悉,相同的銷量下,7-11在北京一個班次5個人,全天大概需要2個班次共10個人;而便利蜂的店全天最多就6個人。

換句話說,便利蜂是通過高效運營壓縮了運營成本,最終做到讓利給了消費者!

便利蜂有一個數據化的熱餐評價矩陣的模型,創意一道新菜首先要滿足熱餐評價矩陣的基礎條件:

這包括色、香、味、鮮,食材營養均衡等,然后再經過市場數據調研、工業轉化改良、專業試吃品鑒等環節,最后和消費者見面,并且通過消費者購買的頻率數據,決定菜品停留在店的時間。

在這種情況下,便利蜂的每道熱餐看起來雖然個性十足,但其實又是工業化、標準化產品,大大的降低了生產成本,提升了消費體驗。

便利蜂后臺會根據前一日的銷售數據,并結合次日的天氣、氣溫、節假日等參數,通過計算機作出判斷,決定當天的備餐數量;

在熱食區的服務員手中都有一款Pad,制作多少,幾點加工,以及4小時之后售賣不完就會發出警報,都是對商品有效期的管理。

通過便利蜂后臺的數據,不僅能獲悉消費者對餐品的喜好程度,還能總結出不同區域出沒者的生活方式。

便利蜂最新公布的數據顯示,互聯網企業周邊門店晚間和周末的盒飯銷售火爆,其中中關村地區晚上加班人數最多,西二旗下班最晚,便利蜂夜間客流中有25%能持續到晚上12點,而燒汁豆腐則是各地程序員都愛點的熱菜。

小結:

從2016年開始創業,到今年便利蜂不過三年而已,數據驅動的便利蜂模式可說是取得了階段性的成功,但距離徹底驗證“便利店做大離不開餐食”的判斷還需要更多的時間。

從產業角度看,目前大多數超市的SKU中大部分都已經做到了工廠直供,差異化不大。

真正能夠差異化的只有兩個方向:一個是當下人們對“質優價廉”需求的熱食一項,卻又是最考驗功力的品類;另一個是獨家自有品牌的商品。

便利蜂在熱食上的投入,無疑是想通過差異化的食材、品質、口味,建立一個新的行業標準,抬高門檻,才能凸顯競爭力,從重圍混戰中“殺”出一條血路。

便利店都在打劫餐飲了,而餐飲業又如何接招呢?

– END –

作者 | 楊陽、LiLo

來源 | 小白不菜、餐飲O2O

整編 | 小貝

更多精彩干貨

▼

點擊關鍵詞,關注更多精彩內容

▼

中國餐飲精英交流學習社群

▼

合作/投稿/咨詢等,歡迎騷擾O2O君!

電話/微信號:13332662349

原創文章,作者:餐飲O2O,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/56356.html