現在很多商業大佬都在談“Stop Doing List”,翻譯過來叫“不為清單”,我 的理解就是,有所為有所不為,不做不對的事,比做對的事更重要。

投資大佬段永平前段時間接受采訪中別人問他基業長青的秘密是什么,他也提到了這個不為清單的重要性。

他說:“不做的事情更重要。聚焦,才能做長期正確的事情。

人們常說要做對的事、要把事情做對,道理大家都懂,怎樣做到呢?就是不做錯的事。多數人不是判斷不了對錯,而是明知是錯的還要去做,因為時常會有短期的誘惑。”

今天還有一位老板問我開店生活和心態的問題,他說,“開店以后,看著別人有周末又有假期,自己羨慕妒忌恨,很懷念當時在單位上班的日子”。

在這個剛開店的早期,還處在老板能力應當急劇成長的階段,他的不為清單里就應該有“減少甚至放棄娛樂和享受”這一條,本應該艱苦奮斗的時間里,甚至個人的很多愛好都要犧牲。

段永平是巴菲特的忠誠粉絲,關于投資理念,他幾乎只看巴菲特的,他說巴菲特最厲害的是一輩子說的都是一樣的東西,自己都說不膩,他認為,能夠顛來倒去說同一件事情,是企業家的重要特質。

這也是說明了這些神一樣的人是有一個明確的不為清單,除了自己該做的事情,不該做的事情堅決不去做。

理解了“不為清單”的核心理念之后,你會發現,這樣的思想其實并不是美國人的原創,我們的老祖宗寫的孫子兵法里面就提到了打仗之前要分析敵我的優劣勢,目的是為了知道能不能打勝仗,有勝算,就打,沒勝算,就不打。里面提到了很多不能做的事情,所以華衫說,孫子兵法“不是戰法,是不戰之法,不是勝利之法,是不敗之法”。

花衫還舉了一個例子,說的是諸葛亮最后抑郁而終就是不懂得“不為”的道理,明知自己20萬兵力打不過司馬懿的60萬兵力,卻執意發動戰爭,而且穿越秦嶺蜀道的崇山峻嶺去打司馬懿,而司馬懿知道諸葛亮遠道而來,補給不足,只掛了免戰牌,就把諸葛亮弄得進退兩難,最后死在了五丈原。

我們開店也一樣,有很多不為清單:

比如不超出自己的風險承受能力開店,反面例子比如我開的第一個店,花了70萬,每天的固定支出將近4000,遠遠超出了我的承受能力;

比如不超出自己能力范圍開店,像我,廚房我不懂,也無興趣,討厭油膩的地板,卻開了個中餐店;

比如不為開店而開店,有些老板為了完成自己開店的夢想,隨意加盟一個品牌。在我的認識里,把控產品和控制成本是影響一個店成功最重要的因素,而加盟卻拱手把產品交給別人控制,拱手讓別人把原材料的成本轉嫁給自己承擔,就是忽略了不為的道理。

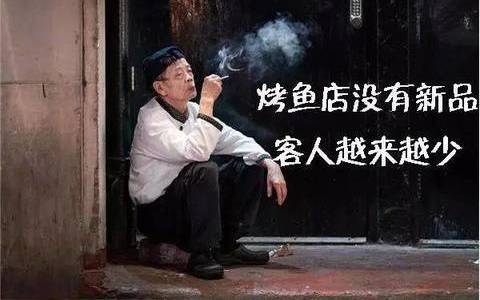

還比如花過多時間關注競爭對手,而不是顧客的需求,商業的競爭并不是零和游戲,把競爭對手弄死了,自己未必就會被顧客接受和喜歡,顧客滿意是因為你滿足了他某一方面的需求,解決了他們某方面的痛點。

原創文章,作者:開店筆記,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/203911.html