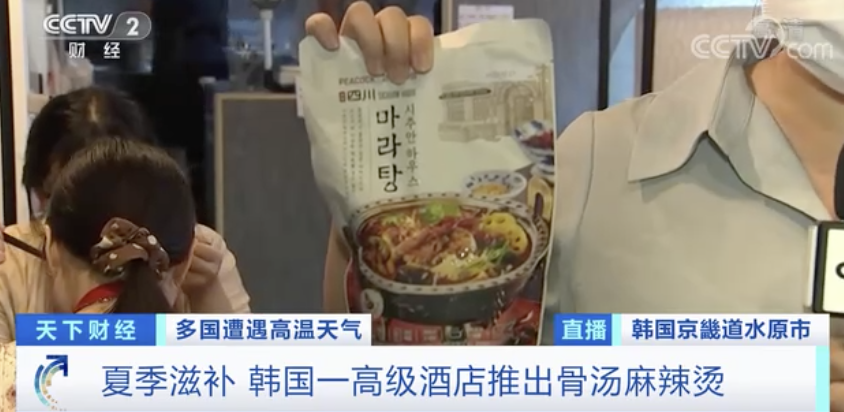

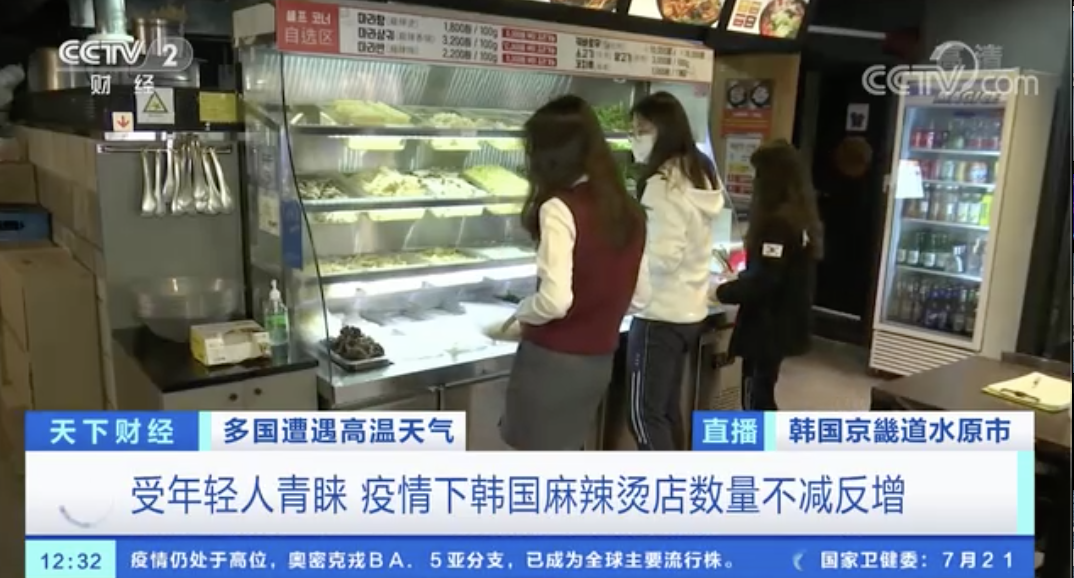

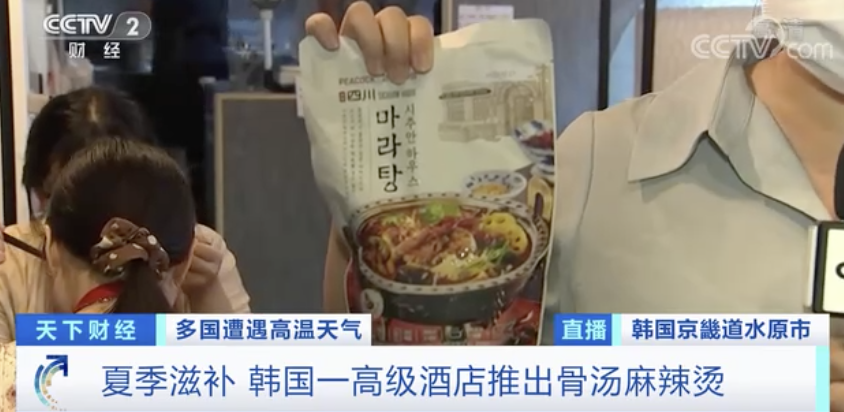

本文經授權轉載自火鍋餐見(ID:hgcj6666)前段時間,中國麻辣燙在韓國爆火,平常也就20元左右吃一頓的麻辣燙,到了韓國身價翻番,人均價動輒上七八十!那國外的麻辣燙和國內的麻辣燙有什么不同之處呢?給餐飲人帶來哪些創新靈感?下邊我們一起來分析一下。“吹著空調,吃著麻辣燙,以熱制熱,是格外的酣暢淋漓。”疫情期間餐飲遇冷,但麻辣燙店的數量卻不降反升,幾乎遍布韓國各地。最近,“麻辣燙爆火韓國”的消息不絕于耳,在各大網站刷屏,央視財經媒體報道,記者到訪的麻辣燙店,從中午開始,就不斷有食客慕名前來,下圖是菜品自選區,可以看到食材應有盡有。韓國最新公布的一份數據分析結果顯示,最近四年間麻辣燙俘獲了眾多年輕人的心,已經反超韓國的傳統小吃炒年糕。不僅如此,性價比高的中餐簡便食品也在韓國熱銷:食品企業相繼投產真空包裝麻辣燙,兩人食合人民幣40元;家庭簡便食品冷凍速食鍋包肉和辣子雞,每個月售出25萬袋左右。都知道,麻辣燙起源于中國四川,卻在東北做得風生水起,這次開到韓國的麻辣燙,和國內有哪些異同呢?1、在國內,麻辣燙的客單價一般集中在20元左右,到了韓國身價翻番,人均價動輒上七八十;2、韓國人喜歡湯泡飯,國內一般是單吃或者配燴面,麻辣燙給韓國年輕人聚會提供了新的消費場景;3、韓國人飲食低油低鹽,不喜麻味,另外新鮮食材稀缺,價格昂貴,因此在口味和食材上也略存差異。有人說,麻辣燙通過“火鍋快餐化”前置了消費者的需求,是它迎來爆發的根本原因。一起來看,麻辣燙的火爆邏輯,給了火鍋人哪些創新靈感?因菜品豐富,價格便宜,麻辣燙滿足了工作餐的很大需求,這種需求非常高頻和剛需,促進了麻辣燙連鎖品牌的迅速崛起和爆發。有數據稱,44%的麻辣燙品牌人均都在20-25元,由于起步價低,讓消費降級下的顧客主觀感覺就不貴,且選擇自由,所以更愿意進店。而火鍋搶占年輕人、輕社交場景,成為低客單主流消費(行業均值67元),所以火鍋老板應該守好年輕人市場,價格還可以更親民,產品豐富,口味刺激,貼近社區,這是火鍋未來的主流趨勢。這也是為什么連馬路邊邊這種具備社交屬性的品牌在品類上,一開始也掛上了麻辣燙的原因。我們發現,市面上的麻辣燙店多在100平以內,現在很多盤盤麻辣燙多打出不超60平的口號。相比串串,它少了備餐的壓力,后端產品標準化操作簡單;相比火鍋,前端服務輕,不需要員工送餐,給前后端同時減負了。火鍋也是同樣道理。當下,現金流的權重也越來越高。花三五十萬開一家大店,成功的概率大概50%,甚至會更低。用同樣的錢去開四五家小店,每家店的成功概率都有50%。如今的火鍋市場,不少老牌企業感知到了這個風向,紛紛開出副牌,走小店模式,比如魯西肥牛開出200平社區模板牛人李鮮牛肆。當然,目前熱度比較高的地攤火鍋、牛雜煲、烤魚等都是小店居多。盤盤麻辣燙的興起,再次說明傳統麻辣燙店已然不能滿足年輕人的需求,主打差異化、細分化的麻辣燙品牌才是趨勢。好比后起之秀小蠻椒,除了主打產品麻辣燙以外,還上了熱鹵和鍋盔等經典地方小吃,形成三種產品定價結構,即17元吃飽,26元吃好,35元吃嗨的組合。同樣,覓姐取得今天的成績也跟其模式有關,它起初定位為新餐飲品類運營商,將夫妻老婆店整合成自己品牌,用自己的供應鏈統一運營,每年約平均新增270家門店。這對于今天的火鍋也有啟發意義,好比謝謝鍋的復合門店模式、朱光玉的產品創新邏輯、還有很多餐飲人的門店改造計劃,但終究要回歸到效率和管理上。“變則通”,火鍋門店消費熱度下降,火鍋零售化的熱度卻在上升,火鍋品牌的規模化能力日益增強,火鍋正以另一種方式延續著自己的火熱狀態。整個餐飲市場似乎也一樣,任何曾火過的品類,都可以通過創新、整合,重新再做一次。

原創文章,作者:職業餐飲網,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/250609.html